Am 20. Juni ist Weltflüchtlingstag. Weltweit sind 50 Millionen Kinder und Jugendliche in Folge von Flucht und Migration entwurzelt. Millionen weitere sind von den Auswirkungen dieser Migrationsbewegungen stark betroffen. Doch wohin bewegt sich ein Grossteil dieser Vertriebenen?

Noch nie waren so viele Kinder auf der Flucht wie heute. Zunehmende Konflikte, das Erstarken von extremistischen Gruppierungen und autoritären Regimen, steigende Armut sowie Naturkatastrophen, die aufgrund des Klimawandels zahlreicher und heftiger ausfallen zwingen immer mehr Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Nach den letzten Schätzungen ist die Zahl der weltweit vertriebenen Kinder auf 50 Millionen angestiegen.

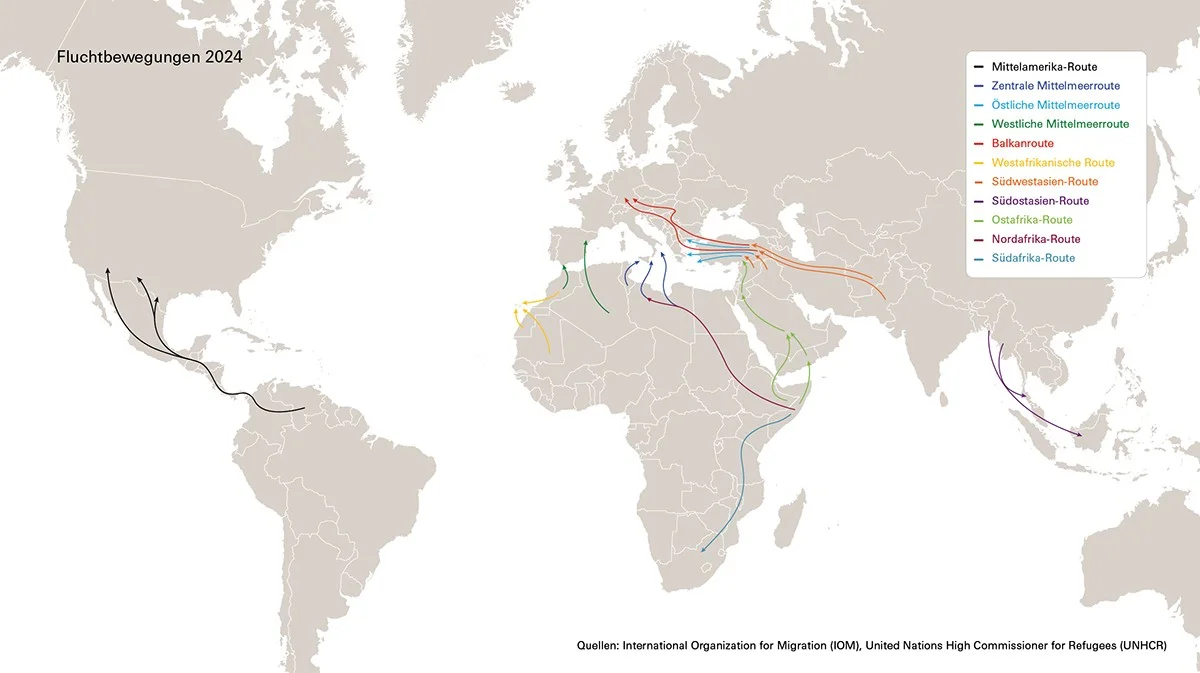

Die anhaltende Vertreibung aus Krisen- und Kriegsgebieten hat dazu geführt, dass sich über Jahre irreguläre Fluchtrouten entwickelt haben: sogenannte Hauptfluchtrouten, welche von besonders vielen Vertriebenen genutzt werden. Im Zuge dieser Massenmigrationsrouten finden komplexe Bevölkerungsbewegungen statt. Asylsuchende, Flüchtlinge, geschleuste Migranten und Opfer von Menschenhandel nutzen dieselben Routen und Transportmittel, die Gründe weshalb sie ihre Heimat verlassen haben, unterscheiden sich jedoch («mixed migration»).

Alle haben ihre Heimat verlassen, um woanders Zuflucht zu finden.

Migranten: sind Personen, die über eine internationale Grenze oder von ihrem gewöhnlichen Wohnsitz innerhalb eines Staates übersiedeln oder übergesiedelt sind – unabhängig von ihrem rechtlichen Status, dem Umsiedlungsgrund, der Umsiedlungsdauer und ob sie freiwillig oder unfreiwillig umsiedeln. Hierzu zählen auch Flüchtlinge und Asylsuchende.

Flüchtlinge sind Personen, denen in einem anderen Land Schutz gewährt wurde, weil sie glaubhaft machen können, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung verfolgt zu werden.

Asylsuchende: sind alle Personen, die internationalen Schutz suchen. Oft fungiert diese Terminologie auch als Rechtsbegriff für eine Person, die den Flüchtlingsstatus oder eine andere Form des internationalen Schutzes beantragt hat, aber noch auf eine endgültige Entscheidung über die Bestimmung ihres Status wartet. Ein Asylsuchender kann aber auch jemand sein, der beabsichtigt, Asyl zu beantragen, aber noch keinen förmlichen Asylantrag gestellt hat.

Die Begriffe Schutzsuchende oder Vertriebene sind Oberbegriffe und schliessen alle diese Menschen mit ein.

Fälschlicherweise werden Massenmigrationsrouten als Einbahnstrassen, die von A nach B führen, verstanden. Diese Annahme wird der Komplexität von Flüchtlingsrouten jedoch nicht gerecht. Insbesondere durch die strenge Überwachung vieler Hauptfluchtrouten versuchen Schutzsuchende häufig über weite Umwege ihre Zielländer zu erreichen. Zudem nutzen Vertriebene meist nicht nur eine, sondern gleich mehrere Fluchtrouten. Die meisten irregulären Einwanderungswege verlaufen verschlungen und multidirektional und sind nicht selten lebensgefährlich.

Zu den grössten Fluchtrouten weltweit gehören die «Zentrale Mittelmeerroute», die «Südwestasien-Route», die «Ostafrika-Route» und die «Mittelamerika-Route». Die Hauptfluchtrouten führen die Migrantinnen und Migranten sowohl über Land- als auch Seewege und oftmals gleich durch mehrere Länder.

Fluchtrouten in Richtung Europäische Union (EU)

Obwohl die Länder der EU aufgrund ihrer politischen und wirtschaftlichen Stabilität ein beliebtes Ziel für Schutzsuchende auf der ganzen Welt sind, sind die Flüchtlingszahlen im Vergleich zum globalen Süden weiterhin gering. Das liegt zum einen daran, dass Geflüchtete in aller Regel Sicherheit in der Nähe der überwiegend im globalen Süden liegenden Herkunftsregionen suchen und meist nach einer raschen Rückkehr streben. Zum anderen verfügen viele unter ihnen nicht über die finanziellen Mittel für grössere Fluchtdistanzen. Zudem behindern nicht selten Einreisebeschränkungen vieler Transit- oder Zielländer eine Migration nach Europa.

Im Gegensatz zur in Europa verbreiteten Wahrnehmung beherbergen Staaten des globalen Südens fast die Hälfte aller Migrantinnen und Migranten und über 75 Prozent aller weltweit registrierten Flüchtlinge und Binnenvertriebenen. Ein Grossteil der weltweiten Vertreibungsbewegungen findet also intraregional statt.

Die zentrale Mittelmeerroute führt ausgehend von einer Vielzahl nordafrikanischer Mittelmeeranrainerstaaten, wie Tunesien und Libyen, über das Mittelmeer in Richtung italienischer Küste und darüber hinaus. Hier laufen die Migrationspfade aus West-, Zentral- und Ostafrika zusammen. Die Überfahrt nach Italien ist für die meisten Vertriebenen oftmals nur die letzte Etappe einer langen Reise, die sich über Monate – und manchmal sogar Jahre – hinzieht.

Die zentrale Mittelmeerroute gehört zu den grössten Fluchtrouten weltweit. Gleichzeitig ist sie auch eine der tödlichsten: 2023 kamen fast 160 000 Menschen über diese Route nach Europa, im gleichen Zeitraum meldete das UNHCR im zentralen Mittelmeer mehr als 2000 Tote und Vermisste – Tendenz steigend. Die Dunkelziffer ist vermutlich weitaus höher, denn viele Schiffbrüche hinterlassen keine Überlebenden oder werden nicht registriert.

Auch zahlreiche Kinder kommen über die zentrale Mittelmeerroute in die Europäische Union. Auf der Suche nach Frieden, Sicherheit und besseren Bildungs- und Zukunftschancen sind sie dabei während jeder Etappe ihrer Reise grossen Gefahren ausgesetzt – beispielsweise durch psychische und physische Gewalt, Ausbeutung, Mangelernährung, Trennung von den Eltern oder Familienangehörigen, fehlenden Zugang zu Gesundheitsversorgung und Zwangsheirat. Besonders gefährdet sind Kinder, die ohne eine für sie verantwortliche, erwachsene Begleitpersonen unterwegs sind, entweder, weil sie allein geflohen sind oder auf der Flucht von sorgeberechtigten Angehörigen getrennt wurden. Die Zahl der Kinder, die die Grenze allein überqueren, macht etwa 70 Prozent aller Kinder aus, die über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa kommen.

Diejenigen, die die Überfahrt überleben, werden zunächst in sogenannten «Hotspots» festgehalten, bevor sie in Aufnahmeeinrichtungen gebracht werden. Diese «Hotspots» sind häufig abgeriegelt und schränken die Bewegungsfreiheit der dort lebenden Menschen stark ein. Im Idealfall werden Asylsuchende innerhalb von 72 Stunden in Aufnahmezentren überstellt, aber wegen der Überlastung des Systems müssen sie oft ein bis zwei Monate in diesen «Hot Spots» ausharren. Für Kinder, die während ihrer Flucht Missbrauch oder Gewalt erlebt haben, ist es besonders schwierig, geeignete Einrichtungen zu finden, da sie häufig unter psychosozialen Störungen wie posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und entsprechende Unterstützung benötigen.

Neben der zentralen Mittelmeerroute führen noch weitere grosse Fluchtrouten über den Seeweg in die EU: die westliche und östliche Mittelmeerroute sowie die Westafrikanische Route. Die westliche Mittelmeeroute führt über die Strasse von Gibraltar von Marokko und Algerien aus in Richtung spanisches Festland. Die östliche Mittelmeerroute führt über die Türkei auf dem Seeweg in Richtung griechische Ägaisinseln (Lesbos, Kos, etc.) und in geringerer Zahl auch auf dem Landweg Richtung Nordgriechenland und Bulgarien. Über die Westafrikanische Route kommen die Migrantinnen und Migranten ausgehend von der Westsahara, Marokko und Mauretanien auf die kanarischen Inseln. 2020 lebten etwa zwei Millionen Westafrikaner in der EU. Gut 40 Prozent von ihnen sind Frauen, was im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung steht, wonach fast ausschliesslich Männer aus Westafrika in die EU einwandern würden. Frauen gelangen jedoch erheblich seltener über die irregulären Einwanderungswege – etwa über das Mittelmeer – nach in die EU, stattdessen anteilig häufiger über den Familiennachzug.

Über den Landweg kommen die Schutzsuchenden über die Balkanroute in die EU. Sie ist aufgeteilt in zwei Subrouten: die Westbalkanroute – die über den inneren Balkan von Griechenland über Nordmazedonien und Serbien führt – und die Ostbalkanroute, die sich vom Bosporus (Türkei) über Bulgarien und Rumänien die Donau aufwärts Richtung Serbien erstreckt.

Springen zu: Kinder auf der Flucht: So hilft UNICEF

Fluchtrouten durch Asien und den Nahen Osten

Die Migrationsbewegungen im Nahen Osten sind komplex und von starker Instabilität geprägt. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die langwierigen Konflikte insbesondere in Syrien, im Irak und im Jemen zu umfangreichen Migrations- und Vertreibungsbewegungen geführt. Derzeit gehört die Südwestasien-Route zu den am stärksten frequentierten Migrationsrouten in der Region und weltweit. Insbesondere wirtschaftliche und politische Faktoren haben zu irregulären und gemischten Migrationsströmen innerhalb der Region, in die Region und aus der Region geführt, unter anderem aus Syrien, dem Irak, dem Iran, Afghanistan und Pakistan in die Türkei und manchmal weiter in die Europäische Union.

Um die Grenzübergänge dieser Route unentdeckt zu passieren, sind viele Schutzsuchende auf Schleuser angewiesen, die oft skrupellos sind. Die Gefahr Opfer von Ausbeutung und physischer sowie psychischer Gewalt zu werden ist besonders gross. Gemäss Studien des UNODC spielt sich ein signifikanter Anteil des Kinderhandels im Migrationskontext ab: Schleuser und Menschenhändler nutzen die Verletzlichkeit der Kinder zu ihrem eigenen Vorteil aus und nötigen sie in Zwangsarbeit und -prostitution.

Neben der Südwestasien-Route führt eine weitere Massenmigrationsroute durch Asien: die Südostasien-Route. Hier versuchen Schutzsuchende unter anderem aus Myanmar und Bangladesch die Andamanensee und die Strasse von Malakka zu passieren, insbesondere um an die Küsten Indonesiens, Thailands und Malaysias zu gelangen.

Springen zu: Kinder auf der Flucht: So hilft UNICEF

Fluchtrouten durch Afrika und den Nahen Osten

Entgegen der weitverbreiteten Wahrnehmung findet der Grossteil der afrikanischen Migration innerhalb des Kontinents statt. Migrantinnen und Migranten verlassen ihre Herkunftsländer vorwiegend auf der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten in den umliegenden Nachbarländern.

Die grössten Massenmigrationsrouten in West- und Nordafrika laufen – wie bereits weiter oben aufgezeigt – entlang der Nordafrikanischen Route und der zentralen Mittelmeerroute Richtung Europa. Doch auch die Regionen Ostafrika und Horn von Afrika sind durch ein hohes Mobilitätsaufkommen gekennzeichnet. Eine Kombination aus anhaltenden und wieder aufflammenden Konflikten, Verfolgung, regional verbreiteter Armut, Umwelteinflüssen wie langanhaltende Dürreperioden sowie das Streben nach einer besseren Zukunft, tragen zu komplexen Bevölkerungsbewegungen bei. Die Migration aus der Region erfolgt auf drei Hauptfluchtrouten: der östlichen Route nach Jemen und in die Golfstaaten, der südlichen Route Richtung Südafrika und der nördlichen Route nach Nordafrika.

Die Ostafrika-Route ist einer der am stärksten frequentierten und gefährlichsten Migrationsrouten der Welt. Sie beschreibt den Land- und Seeweg vom Horn von Afrika in Richtung Jemen, den Nahen Osten und darüber hinaus. Ausgehend vom Horn von Afrika legen viele Migrantinnen und Migranten von den Küsten Dschibutis und Somalias ab und überqueren den Golf von Aden in Richtung Jemen. Eine kleine Anzahl von ihnen bleibt im Jemen, um entweder Asyl zu beantragen oder um sich Arbeit zu suchen. Die überwiegende Mehrheit beabsichtigt jedoch, das Land zu durchqueren, um in die benachbarten Golfstaaten – insbesondere nach Saudi-Arabien – zu gelangen. Trotz der gefährlichen Überquerung des Golfs von Aden mit seeuntauglichen Schiffen, der Bedrohung durch den Konflikt im Jemen und den strengen Kontrollen an der Grenze zu Saudi-Arabien verzeichnete der Jemen 2023 über 92 000 Ankünfte. Die tatsächliche Anzahl der Personen, die auf dieser Route unterwegs sind, ist wahrscheinlich weitaus höher. Der langanhaltende Konflikt im Jemen und die damit einhergehenden eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zur Küste, beeinträchtigen die genaue Erfassung der Ankünfte erheblich.

Doch nicht alle verlassen das Festland in Dschibuti und Somalia wie beispielsweise dieses sechsjährige Mädchen aus Äthiopien:

Die Südroute beschreibt die weitgehend über Land verlaufende Route vom Horn von Afrika über Kenia, Tansania, Malawi, Sambia und Simbabwe in Richtung Südafrika.

Die Nordroute beschreibt die Überlandroute ausgehend vom Horn von Afrika über den Sudan, Ägypten und Libyen. Diese Bewegung läuft in Nordafrika mit Strömen von Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten aus Westafrika in der Zentralen Mittelmeerroute zusammen. Vor allem aufgrund des Konflikts im Sudan, der sich im April zum 1. Mal jährte, steigt die Zahl der Menschen, die auf dieser Route unterwegs wieder an.

Springen zu: Kinder auf der Flucht: So hilft UNICEF

Fluchtrouten durch Amerika

Die Migrationsströme durch Mexiko und Zentralamerika sind vielfältig und eng miteinander verknüpft. Viele der Länder sind gleichzeitig Herkunfts-, Transit- und Zielländer. Täglich verlassen Kinder und Familien aus Süd- und Mittelamerika ihre Heimat, um sich auf die gefährliche Reise nach Norden zu begeben. Die Ursachen dieser Migrationsbewegung sind vielfältig: Neben extremer Armut, allgegenwärtiger Gewalt und fehlenden Bildungsmöglichkeiten, veranlasst auch der Wunsch nach Wiedervereinigung mit bereits ausgewanderten Familienmitgliedern zahlreiche Menschen dazu, diese lange Reise anzutreten.

Viele der ärmsten und am stärksten benachteiligten Familien der Region haben keine Möglichkeit, sichere und reguläre Migrationswege zu beschreiten und nutzen daher gefährliche, irreguläre Migrationsrouten. Die grösste in dieser Region ist die Mittelamerika-Route, die ausgehend von Südamerika durch Länder in Mittelamerika wie Guatemala, Honduras und El Salvador nach Mexiko und weiter in die Vereinigten Staaten führt. Unterwegs sind die Kinder und Familien der ständigen Gefahr von Ausbeutung und Inhaftierung ausgesetzt – eine Bedrohung, die auch dann nicht endet, wenn sie es über die Grenze schaffen. Unbegleitete Kinder und Frauen sind am stärksten gefährdet, Opfer von Menschenhändlern, kriminellen Banden oder brutalen Sicherheitskräften zu werden.

Viele Familien und Kinder werden während ihrer Reise inhaftiert oder in ihre Herkunftsländer abgeschoben. In ihren Heimatländern sind die Lebensbedingungen dann häufig noch schlechter als vor ihrer Flucht: Viele haben sich zur Finanzierung ihrer Reise hoch verschuldet und die Kinder leiden oftmals unter den Folgen der Inhaftierung oder Abschiebung. Zudem werden sie von ihren Gemeinschaften oft stigmatisiert und als Versager betrachtet. Auch die Bedrohung durch Gewalt bleibt weiter bestehen. Besonders gefährdet sind unbegleitete Minderjährige. Sie haben häufig kein Zuhause, in das sie zurückkehren können, und werden zur Zielscheibe von kriminellen Banden. Bei einer solch aussichtslosen Situation ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich erneut in Richtung Norden aufbrechen werden.

Schätzungen zufolge sind allein von Januar bis September 2023 über 105 000 Kinder über guatemaltekisches Gebiet migriert – das entspricht etwa 400 Kinder täglich. Mehrheitlich kommen die Menschen aus Venezuela, Kuba, Ecuador, Haiti und Kolumbien.

Kinder auf der Flucht: So hilft UNICEF

Migration und Vertreibung prägen massgeblich die Lebensrealität von Millionen von Kindern weltweit. Auf ihrer oft gefährlichen Reise überqueren sie Grenzen, Kontinente und Ozeane, und sind dabei häufig schweren Rechtsverletzungen ausgesetzt. Das Leid und die Ausgrenzung von Migranten- und vertriebenen Kindern ist jedoch nicht nur inakzeptabel, sondern auch vermeidbar. Denn ein Kind ist ein Kind, unabhängig von seiner Herkunft und seinem Migrationsstatus. Jedes Kind hat die gleichen universellen Rechte auf Schutz und Fürsorge. Aus diesem Grund verfolgt UNICEF einen ganzheitlichen Ansatz: Neben der Bekämpfung der Ursachen von Fluchtbewegungen setzten wir uns für den Schutz der Kinder entlang ihrer Fluchtrouten sowie in den Ziel- und Herkunftsländern ein.

«Die Rechte von Migranten sind Menschenrechte. Sie sind ohne jegliche Diskriminierung zu respektieren – und zwar unabhängig davon, ob ihre Einreise erzwungen, freiwillig oder formell genehmigt ist. Wir müssen alles tun, um den Verlust von Menschenleben zu verhindern – das ist ein humanitärer Anspruch und eine moralische und rechtliche Verpflichtung.»

Um die Fluchtursachen von Kindern nachhaltig zu bekämpfen, arbeitet UNICEF eng mit den Herkunftsländern zusammen. Mit zahlreichen Massnahmen wie Bildungsangeboten, Wasser-, Sanitär- und Hygienedienstleistungen (WASH) und Kinderschutzsystemen verbessert UNICEF die Situation der Kinder in ihren Herkunftsländern und sorgt dafür, dass sie ihre Heimat gar nicht erst verlassen müssen.

Entlang der Fluchtrouten und insbesondere in Flüchtlingscamps versorgt UNICEF die Kinder mit lebensnotwendigen Hilfsgütern wie Wasser, Lebensmittel und Kleidung und ermöglicht ihnen den Zugang zu Dienstleistungen wie psychosozialer Unterstützung, Kinderschutz, und Bildungsangeboten – unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder dem ihrer Eltern. Zudem bietet UNICEF «kinderfreundliche Räume» an – sichere Orte, an denen Kinder spielen, Mütter sich ausruhen und ihre Babys in Ruhe füttern können. Weiter hilft UNICEF dabei, die Betreuung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder und Jugendlicher zu verbessern und informiert sie über die verfügbaren Dienste. Zudem appelliert UNICEF an die Regierungen kinderrechtskonforme, und dauerhafte Lösungen zu finden, sichere und legale Migrationswege für Kinder zu errichten und die Trennung von den Eltern, wenn immer möglich, zu vermeiden.

Die Ankunft in ihrem Zielland ist für viele Kinder mit einer Reihe neuer Herausforderungen verbunden, wie beispielsweise die Anpassung an eine neue Kultur, das Erlernen einer neuen Sprache und die Verarbeitung der Fluchterlebnisse. Deshalb setzt sich UNICEF für die langfristige Integration von Flüchtlings- und Migrantenkindern in den Aufnahmeländer ein und stärkt die nationalen Kinderschutzsysteme. Zudem fördert UNICEF die Rückführung von Kindern im Zuge der Familienzusammenführung sowie die Wiedereingliederung in ihre Herkunftsländer.